フィールドワーク

高1FW 四万十川方面:自然との共生と地域社会との関わりを考えた旅

高校一年生のフィールドワーク四万十川方面では、「日本最後の清流」と呼ばれる豊かな自然や過疎化の問題、そして地元に暮らす人々の温かさに触れる貴重な体験をしてきました。実際に川に入って水棲生物を捕まえることができた一方で、「10年前なら一すくいでもっと生き物が取れていた」という現地の方の声を聞き、豊かな自然が残された地域であるがゆえに生物の減少や生態系への影響が大きく出ていることに、生徒は衝撃を受けていました。

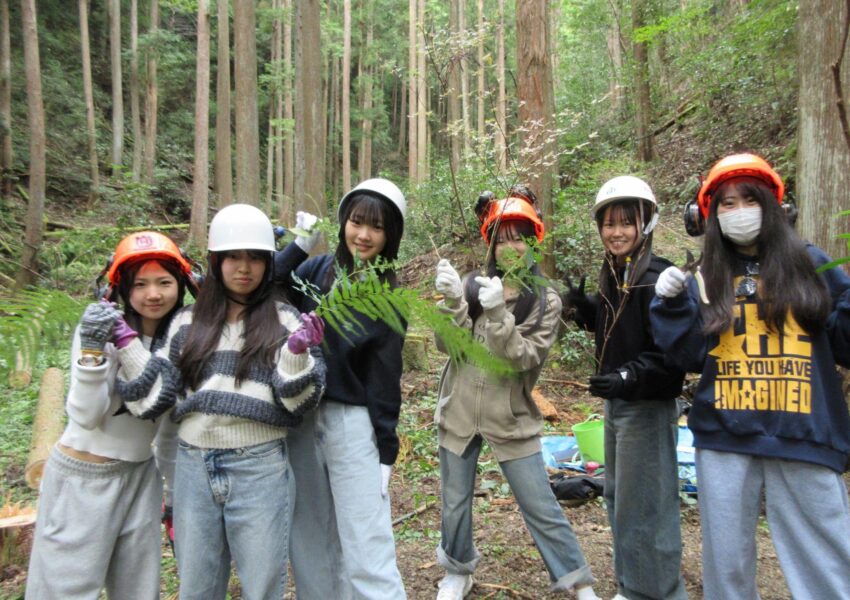

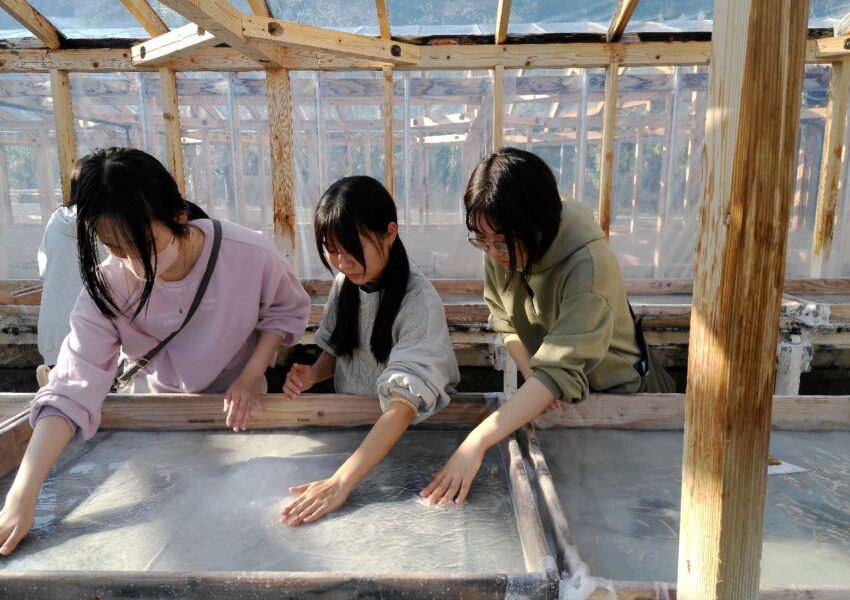

生物と触れ合う以外にも、林業体験やカツオのタタキづくり体験、天日塩づくり体験など、さまざまな体験を行いました。林業体験では、持続可能な森林管理の重要性について学びました。定期的に木の伐採が行われている森林とそうではない森林を比較して違いを確認したり、実際に木を切り倒したりしました。四万十川地域は、美しい自然とは裏腹に、過疎化という深刻な課題に直面しています。地元の方々からは、若い世代が減り、祭りなどの文化や地域コミュニティを維持する難しさを直接聞くことができました。それでも、観光や特産品開発を通じて地域を活性化しようとする努力や、外部からの移住者を受け入れる取り組みには、大きな可能性を感じました。また四万十川地域は、自然の恵みだけではなく脅威にもさらされています。現地は南海トラフ地震が発生した際に、巨大津波の到達が想定されている地域です。現地での防災について学ぶため津波避難タワーを見学し、実際に上りながらお話を聞きました。過去の津波の高さを考慮したうえでタワーの何階以上まで避難する必要があるかなど、常に災害を想定し訓練を繰り返しながら備えをする意識の違いを感じていました。

民泊では、地元のご家庭で過ごす時間が旅のハイライトとなりました。家庭料理を一緒に作ったり、海辺で食事をしたり、夜には星空、朝には日の出を見に行ったりと、温かいおもてなしに心が癒された生徒たちです。普段の生活ではなかなか味わうことのできない、地域の方々の生活に溶け込む貴重な体験で、1泊では短かったという声が多く聞かれました。今回の四万十川への研修旅行は、自然の美しさや地域の文化を楽しむだけでなく、環境問題や過疎化について考える機会でもありました。地元の方々の温かさに触れたことで、地域社会とどのように関わるべきか、そして私たちができることは何かを深く考えさせられました。

最終日には高知大学地域協働学部を訪問し、大学の先生の指導の下で、フィールドワークでの体験を模造紙にまとめ、発表を行いました。今後はこうした現地での貴重な経験を踏まえながら、さらに自然との共生、持続可能な社会の実現、そして日本各地で進む過疎化について、それぞれが問題意識をもって考えていきます。